以前、別記事でAMDのハイエンド向けGPUである「Radeon RX 6800 XT」と「Radeon RX 6800」が、過去の製品からどれだけ性能向上を果たしたのかを確認した。

その際、ハイエンド向けモデルという位置付けをシェーダプロセッサー数が3840基以上としたのだが、「Radeon RX 6700 XT」(以下、RX 6700 XT)が登場したことで、3840基以下のミドルレンジGPUのパフォーマンスがどのように変化してきているかは気になるところだ。

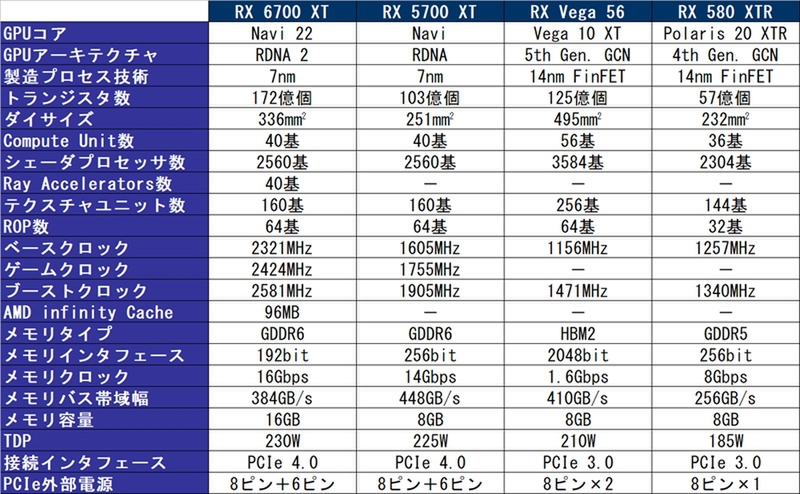

そこで、本記事ではRX 6700 XTを主軸に、「Radeon RX 5700 XT」(以下、RX 5700 XT)、「Radeon RX Vega 56」(以下、RX Vega 56)、「Radeon RX 580 XTR」(以下、RX 580 XTR)と、いわゆるアッパーミドルに位置付けられるGPUを用意。これらでどの程度の性能差があるのか、確かめてみたい。

プロセスルールは14nmから7nmに進化

世代ごとにアーキテクチャーも刷新

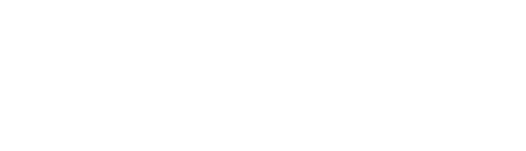

まずは、これらのGPUがどのようなものなのか、軽く復習しておこう。最新世代のRX 6700 XTは、RDNA 2アーキテクチャーを採用したGPUで、シェーダプロセッサー数は2560基と前世代のRX 5700 XTと変わらないものの、336平方ミリメートルのダイサイズに172億個のトランジスタを内包している。特に、レイトレーシング処理を担当する「Ray Accelerators」と、新しいキャッシュ技術である「AMD Infinity Cache」を搭載している点が最大のトピックだ。

また、ベースクロックが2321MHz、ゲームクロックが2424MHz、ブーストクロックが2581MHzと、標準で動作クロックが2GHzを大きく超えている点も注目すべきポイントだ。ただ、メモリーインターフェースは192bitと、RX 5700 XTの256bitから縮小され、メモリーバス帯域幅がRX 5700 XTより縮小されているあたりは、押さえておきたい。

RX 6700 XTにおけるGPU-Z(Version 2.40.0)の実行結果

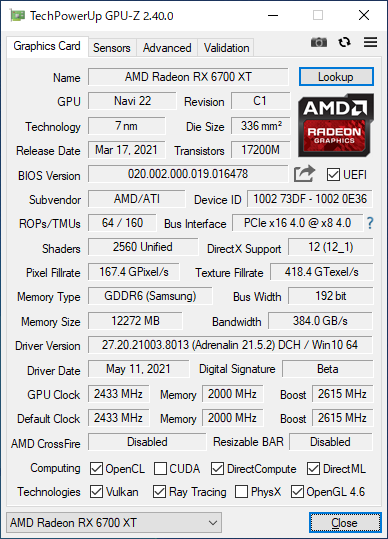

続いて、1世代前のRX 5700 XTは、RDNAアーキテクチャーを採用したGPUだ。7nmプロセスルールを採用したことで、251平方ミリメートルという小さいダイサイズに103億個のトランジスタを搭載。シェーダプロセッサー数は2560基で、ブーストクロックは1905MHzと、2GHzにあとちょっとのところまで迫っている。

メモリーインターフェースは256bitで、メモリークロックは14Gbpsであるため、メモリーバス帯域幅は448GB/sとミドルレンジクラスのGPUとしては比較的広めだ。また、いち早くPCI Express 4.0に対応した点も見逃せない。

RX 5700 XTのGPU-Zの実行結果

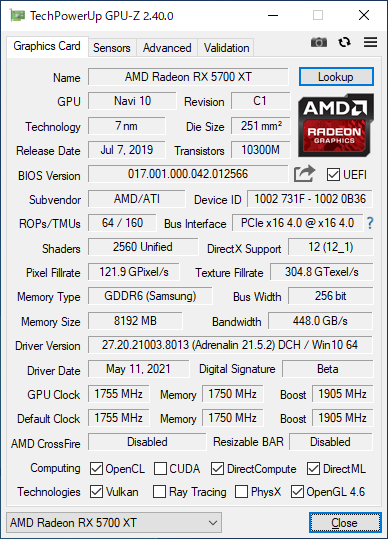

2018年3月に登場したRX Vega 56は、第5世代GCNアーキテクチャーに基づくGPUで、最大の特徴はグラフィックスメモリーに「HBM2」を採用した点だ。HBM2は、それまでのHMB(High Bandwidth Memory)の後継にあたり、GPUと同一パッケージに実装するのは同じだが、1ダイあたりの容量とピンあたりの伝送速度はスペック上ではHBMの2倍を実現している。

ただ、RX Vega 56の場合、メモリークロックは1.6Gbpsに抑えられているため、メモリーバス帯域幅は410GB/s。GDDR6が登場した現在から振り返ると、当時は革新的な技術であったことは間違いないが、HBM2の存在意義はあまり感じられない。

こちらはRX Vega 56のGPU-Zの実行結果

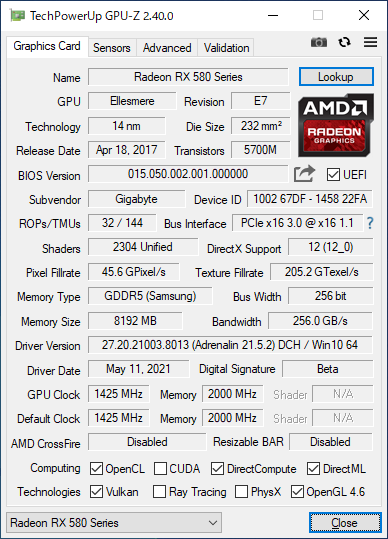

さらにその1年前、2017年4月に発表されたのが、「Radeon RX 580」で、その中でもRX 580 XTRは、高いクロックで動作する選別品だ。そのため動作クロック以外の仕様は、RX 580から変わっておらず、第4世代GCNアーキテクチャーを採用し、232平方ミリメートルのダイサイズに2304基のシェーダプロセッサーが搭載されている。

また、RX 580 XTRでは、グラフィックスメモリーはGDDR5が組み合わされており、メモリークロックは8Gbpsと、現在のアッパーミドルレンジの向けのGPUと比べると少々時代を感じてしまう。ただ、TDPは185Wと抑え気味なため、ワットパフォーマンスを見ると、さほど悪くない選択肢だった。

RX 580 XTRのGPU-Zの実行結果

これらのGPUの主な仕様をまとめたものが以下の表となる。この表を見ると、アーキテクチャーが第4世代GCNからRDNA 2へ進んでいくなかで、アッパーミドル向けGPUのスペックがどのように変化してきたかがよくわかると思う。